Aus der Sorge entspringt die Wirtschaft

Friedrich Bülow, Nationalökonom

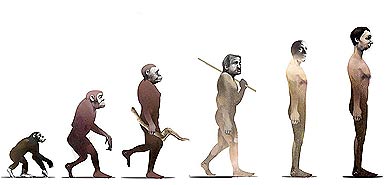

Gute

zwei Millionen Jahre lang haben unsere steinzeitlichen Vorfahren in

einem ökologischen Gleichgewicht mit ihrer Umwelt zugebracht. Sie haben

gejagt und gesammelt, die Anzahl der Menschen war begrenzt durch das

vorhandene Angebot an Lebensmitteln. War ein Landstrich abgeweidet, zog

man weiter – von einer Nische zur andern. Manchmal geschah eine

Katastrophe, bei der eine ganze Population zugrunde gehen mochte. Aber

die war unvorhersehbar, man konnte nicht vorsorgen.

Wie

auch? Viel Vorrat konnten sie auf ihren Wanderungen nicht tragen; und

wie sollten sie ihn haltbar machen? Gelegentliche Überschüsse mußten

vergeudet werden, im Fest. Der Überfluß war ebenso unvorhersehbar wie

die Not. Denn beide waren Ausnahmen, die die Regel bestätigen: das

ökologische Gleichgewicht. Unsere

Vorfahren darbten nicht stets am Rande des Untergangs. Sonst hätten sie

sich nicht von Ostafrika aus über die ganze Welt verbreiten können. Und

nicht in steter Sorge: sonst hätten sie kaum die Muße gehabt, uns jene

prachtvollen Zeugnisse ihres künstlerischen Genies zu hinterlassen, die

wir in den Höhlen der Dordogne und der kantabrischen Berge.

Wie

auch? Viel Vorrat konnten sie auf ihren Wanderungen nicht tragen; und

wie sollten sie ihn haltbar machen? Gelegentliche Überschüsse mußten

vergeudet werden, im Fest. Der Überfluß war ebenso unvorhersehbar wie

die Not. Denn beide waren Ausnahmen, die die Regel bestätigen: das

ökologische Gleichgewicht. Unsere

Vorfahren darbten nicht stets am Rande des Untergangs. Sonst hätten sie

sich nicht von Ostafrika aus über die ganze Welt verbreiten können. Und

nicht in steter Sorge: sonst hätten sie kaum die Muße gehabt, uns jene

prachtvollen Zeugnisse ihres künstlerischen Genies zu hinterlassen, die

wir in den Höhlen der Dordogne und der kantabrischen Berge.

Bleiben oder

wandern, das war die einzige Alternative. Mehr gab es nicht vorzusehen.

Mit dem Übergang zum Getreidebau und der Seßhaftigkeit änderte sich das.

Das war die „neolithische Revolution“, nach der Erfindung des

aufrechten Ganges die zweite dramatische, nämlich selbstgemachte Wendung

in unserer Gattungsgeschichte. Sie begann vor etwa zwölftausend Jahren

bei Jericho im Tal des Jordan. Von nun an gab es einen regelmäßigen

Überschuß – auf den man zählen konnte und mit dem man rechnen mußte.

Denn dieser

Überschuß war haltbar: Man kann ihn akkumulieren. Wozu er dienen soll,

muß und darf nicht der unmittelbaren Notdurft überlassen bleiben.

Getreide ist seiner natürlichen Beschaffenheit nach nicht nur haltbar,

sondern vor allem auch unendlich teilbar. Würde er sogleich verteilt,

wird er verzehrt und vergeudet. Es muß aber ein Vorrat angelegt werden

für die Zeit bis zur neuen Ernte. Doch was „notwendig“ ist, läßt sich

nun nicht mehr mit bloßem Augenschein ermessen. Man muß es errechnen.

Aus der Sorge wird Vorsorge. Man braucht einen Plan.

Der Plan

Um zu planen, muß

man messen. Muß man kombinieren und schlußfolgern. Logik ist die

Ökonomik des Vorstellens. Die Welt ‚ist’ nur, wenn sie gedacht wird.

Aber eine logisch konstruierte Welt ist beinahe keine mehr: sondern eine

selbstgezimmerte Umwelt mit mondänem Blendgiebel. Die Welt ist vor

allem offener Raum. Jene planvolle Unter-Welt oder Über-Nische ist – vor

allem andern – knappe Zeit. Denn ab jetzt regiert die Arbeit.

Die grundsätzliche

Möglichkeit der Ertragssteigerung setzt das natürliche Gleichgewicht

zwischen Nahrungsangebot und Bevölkerungsentwicklung außer Kraft. Die

Population kann jetzt ständig wachsen – und so wird die Überbevölkerung

endemisch. Jede Mißernte und jede äußere Störung macht deutlich, welcher

Teil des Volks „weniger wichtig“ und zur Not entbehrlich ist. Seit die

Entscheidung über den Plan von einem Volksteil monopolisiert wird, gibt

es eine überschüssige Bevölkerung – der andre Teil! Der Übergang zum

Ackerbau ist der Anfang der Politik und der Beginn der

Klassengesellschaft. Der Kampf um die Verteilung wird zum Angelpunkt der

Condition humaine. Aus der Wirtschaft entspringt die Sorge. Durch das Wirtschaften wird Notdurft zum ‚Gattungswesen’ des Menschen.

Tätige Sorge ist

Arbeit. Sie ist das universelle Mittel, die Notdurft zu befriedigen.

Nicht Risiko, sondern Befriedigung heißt seither das Entwicklungsgesetz.

Was jedermanns und jederfraus

Eigen- stes ist: ihr Be- dürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum

von Allen genera- lisiert. Zur Not- durft-an-sich tritt

Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache

wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu

beschaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinander verglichen und

gegeneinander getauscht werden. Die Verteilung der Arbeit auf die

Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Normalzustand des

Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20.

Jahrhunderts.

Tätige Sorge ist

Arbeit. Sie ist das universelle Mittel, die Notdurft zu befriedigen.

Nicht Risiko, sondern Befriedigung heißt seither das Entwicklungsgesetz.

Was jedermanns und jederfraus

Eigen- stes ist: ihr Be- dürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum

von Allen genera- lisiert. Zur Not- durft-an-sich tritt

Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache

wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu

beschaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinander verglichen und

gegeneinander getauscht werden. Die Verteilung der Arbeit auf die

Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Normalzustand des

Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20.

Jahrhunderts.

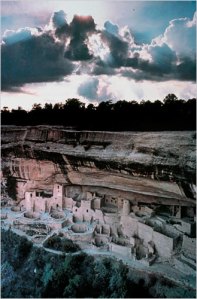

Ausgezeichneter Ort der Sorge und Vorsorge ist der Haushalt – gr. oikos, lat. familia. Er ist aber eben eine Nische höherer Ordnung, eine, die Kraft und Ingenium

erheischt, denn sie will eingerichtet und ausgebaut sein. Und das

Gleichgewicht in ihrem Innern ist nicht ökologisch vorgegeben, sondern

wird erst durch Politik jedesmal neu austariert. Im Großen wie im

Kleinen: „Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft“ heißt nichts

anderes als daß sich ‚die Gesellschaft’ selber als Ein Großer Haushalt

vorkommt. Denn Notdurft ist ihre Klammer, Einsicht in die Notwendigkeit

lautet ihre Moral. Und Politische Ökonomie heißt ihre Gesetzestafel. Aus

der Welt ist der Mensch in eine Nische zurückgekehrt, die er sich

selbst gemauert hat.

Homo faber

Der Mann ist Arbeitnehmer und Soldat.

Gottfried Benn

Des Weibes ewige Politik ist die Eroberung des Mannes.

Oswald Spengler

Man muß sich Sisyphus glücklich vorstellen.

Albert Camus

Daß

es der Gattung Homo überhaupt gelang, die Energien der männlichen

Population für Ernährung und Aufzucht der Nachkommen zu erschließen, war

ein großer Selektionsvorsprung gegenüber konkurrierenden Arten. Indem

dabei die spezifisch männliche Tätigkeit – die Jagd – zugleich die

elementare Lebensweise prägte – die Vaganz -, wurde die Familie Homo zur

gewissermaßen männlichsten unter den Lebewesen.

Mit der Seßhaftigkeit trat der weibliche Arbeitstyp, Sammeln und Hackbau, in den Vordergrund: Das lateinische cultura bedeutet ursprünglich Ackerbau und kommt von collere,

sammeln. Der Ackerbau ist – anders als der Hackbau, aber wie die Jagd –

körperliche Schwerarbeit. Er wird Männersache. Er verlangt aber auch –

wie der Hackbau, anders als die Jagd – Gleichmut und Ausdauer. Der Mann

richtet sich nach der Frau.

Symbolisch

ist die Zähmung des Feuers. Zunächst ist das Feuer, quer durch die

Kulturen, ein Symbol des Männlichen, es steht für seine Kraft und

Gefährlichkeit. Aber gerade darum gehört es in sichere Hände. Der Mann

entzündet es, aber die Frau hat es in ihrer Hut. Auch das ändert sich

mit der Seßhaftigkeit. Aus der Nutzbarmachung des Feuers entstehen die

ersten Berufe – Ofensetzer, Metallurge, Schmied; Männer, die an den

heimischen Herd gebunden sind. Das Schmelzen von Kupfererz dürfte als

Nebenprodukt beim Glasieren von Keramik entdeckt worden sein. Neugier,

Spieltrieb und Erfindungsgeist – dienstbar gemacht für den Innenausbau

der Nische. Der Mann am Herd ist das Sinnbild der kommenden

Jahrtausende: Homo faber. Er symbolisiert die Einvernahme des Mutwillens durch die Sorge.

Symbolisch

ist die Zähmung des Feuers. Zunächst ist das Feuer, quer durch die

Kulturen, ein Symbol des Männlichen, es steht für seine Kraft und

Gefährlichkeit. Aber gerade darum gehört es in sichere Hände. Der Mann

entzündet es, aber die Frau hat es in ihrer Hut. Auch das ändert sich

mit der Seßhaftigkeit. Aus der Nutzbarmachung des Feuers entstehen die

ersten Berufe – Ofensetzer, Metallurge, Schmied; Männer, die an den

heimischen Herd gebunden sind. Das Schmelzen von Kupfererz dürfte als

Nebenprodukt beim Glasieren von Keramik entdeckt worden sein. Neugier,

Spieltrieb und Erfindungsgeist – dienstbar gemacht für den Innenausbau

der Nische. Der Mann am Herd ist das Sinnbild der kommenden

Jahrtausende: Homo faber. Er symbolisiert die Einvernahme des Mutwillens durch die Sorge.

Krieg und Klassenspaltung

Doch Schmiede

waren nur die wenigsten. Alle andern waren Bauern und taten mehr oder

weniger dasselbe – Ackerbau und häusliches Handwerk. Bis sich die

Gesellschaft in Herren und Knechte schied. Dazwischen liegt die

Erfindung des Krieges. Auch die Wanderer kannten neben der Jagd schon

den Raub. Doch erst die Bauern führen Krieg – seit sie einen Boden zu

verteidigen haben: ihre Nische, den Haushalt, den Herd.[1]

Und den Krieg führen sie typischerweise gegen die Nomadenstämme – jene

Volksgruppen, die die Seßhaftigkeit hochmütig verschmähten und jagend

hinter den wilden Tieren herzogen, bis sie zu deren Hirten wurden. Das

sind die Herrenvölker – selbst Jahwe zog den Hirten Abel dem Bauern Kain vor.

Die Herren verschmähen die behäbige Lebensart der Bauern, aber ihre Ernten verschmähen sie nicht, und

regelmäßig erscheinen sie unter den Mauern, um zu plündern – von

Jericho bis Samarkand und Timbuktu. Dem Ansturm der Herren von außen

stellen sich die Herren im Innern entgegen. Aus der Kaste

spezialisierter Krieger bildet sich, im Bündnis mit den Priesterinnen

der Großen Mutter, eine herrschende Klasse. Das sind Herren im Dienste

der Frauen. Sie herrschen, aber sozusagen nur “in Kommission”. (Das ist

der wahre Kern von Bachofens ‚Matriarchat’.)

Die Herren verschmähen die behäbige Lebensart der Bauern, aber ihre Ernten verschmähen sie nicht, und

regelmäßig erscheinen sie unter den Mauern, um zu plündern – von

Jericho bis Samarkand und Timbuktu. Dem Ansturm der Herren von außen

stellen sich die Herren im Innern entgegen. Aus der Kaste

spezialisierter Krieger bildet sich, im Bündnis mit den Priesterinnen

der Großen Mutter, eine herrschende Klasse. Das sind Herren im Dienste

der Frauen. Sie herrschen, aber sozusagen nur “in Kommission”. (Das ist

der wahre Kern von Bachofens ‚Matriarchat’.)

Und

die große Masse sinkt herab zu Fronbauern am Nil, zu Staatssklaven an

Euphrat und Tigris. Wo ist das mutwillige Element geblieben, das die

Bildung der Gattung Homo einmal hervorgerufen hatte, wo die Freiheit? In

der Arbeitsgesellschaft sind die Gelegenheiten, nein zu sagen, ungleich

verteilt. Wählen kann der Herr, aber der muß nicht arbeiten. Das Los

des werktätigen Knechts ist Sorge. Der wählt nicht frei zwischen den

Möglichkeiten, sondern wägt ab zwischen mehr oder weniger Notwendigem.

Das Gefühl, gezwungen zu sein, wird er nicht los.

Und

wenn er glaubt, anderswo besser dran zu sein, halten ihn Weib und

Kinder an der Scholle fest – wenn er eine eigne Scholle hat! Dann bleibt

ihm die Hoffnung, durch Mehrarbeit und vorsorgliche Planung einen

Überschuß wenn nicht heute, dann vielleicht morgen zu erzielen und auch

ein Stücklein Freiheit zu ergattern. Und so jedes Jahr aufs neu. Er ist

gar kein faber, sondern ein Haushälter: Homo oeconomicus. Der

verhäuslichte, mit Konrad Lorenz zu reden: der verhausschweinte Mann.

Der Unternehmer

Die

Vollendung der Arbeitsgesellschaft zur großen Industrie war kein

Naturvorgang. Es war ein dramatischer Prozeß mit Brüchen und Sprüngen,

durch die jeweils das männliche Element wieder freigelassen wird und

sich zu neuen Typen stilisiert. Immer nur eine kleine Vorhut aus der

großen Masse der Homini oeconomici, aber ein Ferment, das neue

Wirklichkeiten schafft. So tritt während der germanischen Wanderungen

aus den Trümmern der Sklavenhaltergesellschaft der Fahrende Ritter.Aber

schon bald setzt er sich auf der Scholle fest und hält Hof. Die

„Idiotie des Landlebens“ (Marx) holt ihn ein. Der Mutwille, das

Handeln fristet ein Nischendasein – beim Krämer zwischen den

Stadtmauern, beim reisenden Kaufmann zwischen den Städten.

Damit

er in Gestalt des Unternehmers noch einmal ganz nach vorn treten

konnte, brauchte es nicht weniger als die industrielle Revolution – die

zugleich die breite Masse der Ackerleute aus ihren Nischen jagt und ins

Elend der Lohnarbeit „frei setzt“. Im selben Maß, wie sich dann der

Proletarier zum Angestellten zurichtet, verhäuslicht der Unternehmer zum

Manager – Funktionär und Verwalter des Kapitals. „Die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft“,

ahnte Marx. Die ehedem Weite Welt als Bedürfnisbefriedigungs- anstalt,

die Große Industrie ganz ohne Unternehmer, der Große Plan ganz ohne

Freiheit: das war dann der realexistierende Wie-hieß-er-doch-gleich, die

feudalbürokratische Hyper-Nische. Sie ist untergegangen wie Ninive und

Babylon.

Die

Vollendung der Arbeitsgesellschaft zur großen Industrie war kein

Naturvorgang. Es war ein dramatischer Prozeß mit Brüchen und Sprüngen,

durch die jeweils das männliche Element wieder freigelassen wird und

sich zu neuen Typen stilisiert. Immer nur eine kleine Vorhut aus der

großen Masse der Homini oeconomici, aber ein Ferment, das neue

Wirklichkeiten schafft. So tritt während der germanischen Wanderungen

aus den Trümmern der Sklavenhaltergesellschaft der Fahrende Ritter.Aber

schon bald setzt er sich auf der Scholle fest und hält Hof. Die

„Idiotie des Landlebens“ (Marx) holt ihn ein. Der Mutwille, das

Handeln fristet ein Nischendasein – beim Krämer zwischen den

Stadtmauern, beim reisenden Kaufmann zwischen den Städten.

Damit

er in Gestalt des Unternehmers noch einmal ganz nach vorn treten

konnte, brauchte es nicht weniger als die industrielle Revolution – die

zugleich die breite Masse der Ackerleute aus ihren Nischen jagt und ins

Elend der Lohnarbeit „frei setzt“. Im selben Maß, wie sich dann der

Proletarier zum Angestellten zurichtet, verhäuslicht der Unternehmer zum

Manager – Funktionär und Verwalter des Kapitals. „Die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft“,

ahnte Marx. Die ehedem Weite Welt als Bedürfnisbefriedigungs- anstalt,

die Große Industrie ganz ohne Unternehmer, der Große Plan ganz ohne

Freiheit: das war dann der realexistierende Wie-hieß-er-doch-gleich, die

feudalbürokratische Hyper-Nische. Sie ist untergegangen wie Ninive und

Babylon.

Welche die männlichsten Männer sind, haben durch Zuchtwahl noch immer die Frauen bestimmt, und der domestizierte Mann läßt sich’s gefallen. Der

Mutwille konnte durch all die Jahrtausende nur an den Rändern

überleben. Als Kondottiere und Konquistador, als Seefahrer, Pirat und

Entdecker; als Erfinder, Spinner und Philosoph, und schließlich als

Künstler und Revolutionär. All diese Ausreißer und Grenzgänger der

Arbeitsgesellschaft müßten sich rechtfertigen, und das könnten sie nur

durch den Erfolg; der ist aber den wenigsten vergönnt.

Welche die männlichsten Männer sind, haben durch Zuchtwahl noch immer die Frauen bestimmt, und der domestizierte Mann läßt sich’s gefallen. Der

Mutwille konnte durch all die Jahrtausende nur an den Rändern

überleben. Als Kondottiere und Konquistador, als Seefahrer, Pirat und

Entdecker; als Erfinder, Spinner und Philosoph, und schließlich als

Künstler und Revolutionär. All diese Ausreißer und Grenzgänger der

Arbeitsgesellschaft müßten sich rechtfertigen, und das könnten sie nur

durch den Erfolg; der ist aber den wenigsten vergönnt.

[1]

Die antiken Kriegsgötter waren ursprünglich Ackergötter; so Ares-Mars,

der – als Fruchtbarkeitsgott – später mit Eros-Amor in Beziehung

gebracht wurde.

<<<zurück Erst wenn der Kopf oben ist, gehen wir aufrecht.

Corbis

Corbis

+Frauen+(Unten)verma_large.jpg)

.+Hanser+2014.jpg)