Parkinson: Bei Frauen und Männern anders

Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung nach Alzheimer. Zittrige Hände, steife Muskeln und verlangsamte Bewegungen gehören zu den typischen Symptomen dieses durch den Niedergang Dopamin-produzierender Nervenzellen im Gehirn gekennzeichneten Leidens. Häufig kündigt sich die Krankheit zunächst jedoch durch andere, unspezifische Beschwerden an. Schon Jahre vor den ersten charakteristischen Symptomen leiden viele Patienten etwa unter Schlafstörungen, Beeinträchtigungen des Geruchssinns oder Magen-Darm-Problemen.

Unterschiedliches Erkrankungsrisiko

Allerdings zeichnet sich zunehmend ab: Wie sich Parkinson äußert, ist auch eine Frage des Geschlechts. „Inzwischen häufen sich die Hinweise darauf, dass sich die Parkinson-Erkrankung bei Frauen und Männern unterscheidet“, erklärt Fabio Blandini von der IRCCS Mondino Stiftung in Pavia. Auch von anderen Krankheitsbildern wie Infektionen ist bekannt, dass sie sich abhängig vom Geschlecht unterschiedlich manifestieren können.

Blandini und seine Kollegen um Erstautorin Silvia Cerri haben sich den geschlechtsspezifischen Differenzen bei Parkinson nun näher gewidmet. Klar war bereits, dass Männer doppelt so oft an Parkinson erkranken wie Frauen, die Erkrankung beim weiblichen Geschlecht dafür aber meist schneller das Endstadium erreicht. Um mehr herauszufinden, werteten die Forscher unterschiedliche Studien aus und fassten dann den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema zusammen.

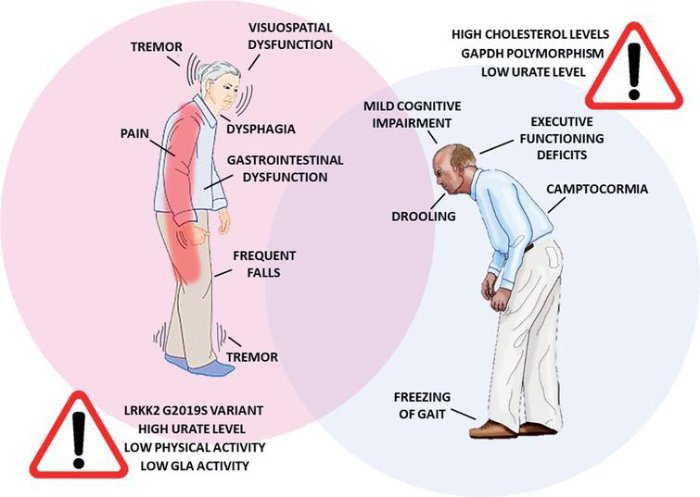

Symptomatik und Risikofaktoren hängen bei Parkinson auch vom Geschlecht ab.

Frauen zittern früher, Männer gehen krumm

Daneben scheint es auch Unterschiede bei den nicht-motorischen Symptomen zu gehen, wie die Auswertungen nahelegen. Demnach sind unspezifische Beschwerden wie Depression, Verstopfung oder starkes Schwitzen bei Frauen häufiger und stärker ausgeprägt. Männer zeigen hingegen deutlichere Einschränkungen in Bezug auf ihre geistigen Fähigkeiten. So entwickeln sie häufiger leichte kognitive Störungen, die sich im Verlauf der Erkrankung zudem rascher verschlimmern.

Hirnstimulation wirkt unterschiedlich gut

Doch nicht nur die Symptome sind bei Morbus Parkinson abhängig vom Geschlecht: Wie die Wissenschaftler herausfanden, unterscheidet sich offenbar auch der Einfluss bestimmter genetischer und biologischer Risikofaktoren bei Männern und Frauen. Außerdem sprechen die Geschlechter unterschiedlich gut auf Therapiemaßnahmen an – zum Beispiel die tiefe Hirnstimulation.

Den Forschern zufolge scheint diese Behandlung bei Männern die motorischen Einschränkungen deutlicher verbessern zu können. „Trotz dieses Vorteils verbesserte sich die wahrgenommene Lebensqualität interessanterweise aber bei Frauen stärker“, berichten Blandini und sein Team.

Spielen die Hormone eine Rolle?

Wie aber lassen sich diese Unterschiede erklären? Die Wissenschaftler haben unter anderem die Geschlechtshormone in Verdacht. Denn diese Botenstoffe wirken im gesamten Gehirn und könnten somit auch die Entstehung und das Fortschreiten der neurodegenerativen Erkrankung beeinflussen. Vor allem Östrogene scheinen in diesem Zusammenhang eine Rolle zu spielen. Sie entfalten im Gehirn antientzündliche Eigenschaften und erklären womöglich, warum Frauen ein insgesamt geringeres Parkinson-Risiko haben.

„Insgesamt sind wir aber noch weit davon entfernt zu verstehen, was den beobachteten Geschlechtsunterschieden im Detail zugrunde liegt“, erklären die Forscher. Sie hoffen, dass in Zukunft mehr in die Erforschung der Rolle des Geschlechts bei Parkinson investiert wird – und sich dies eines Tages in besseren Therapien für Männer und Frauen niederschlägt. „Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen legen nahe, dass wir dringend personalisierte und geschlechtsspezifische Ansätze in der Parkinson-Therapie brauchen“, so das Fazit von Blandini und seinen Kollegen. (Journal of Parkinson’s Disease, 2019, doi: 10.3233/JPD-191683)

Quelle: IOS Press