The manliest species and the most childlike, too

Through natural history, manhood appears as a deficient variety of original unisex femininity, just aimed for procreation and genetic diversity. Mankind is the only species where it acquires a role of its own in Evolution. When femininity’s main features seem to be sustenance and consolidation, manhood’s are imperfection and endeavour. Since then, the destinies of mankind are shaped by two opposite drives. Erectness and the opening of an original natural niche towards a historical World appear as ‘male’ achievements, while, then, settling, economy and labour match with the ‘female’ scheme. With division of labour progressing, enterprise and competition emerge, converting intimate communal bounds into public market society. The emprise of fixed capital upon living labour will finally, via the so-called Managerial revolution, result in the bureaucratisation du monde. Medial revolution and globalisation, as two faces of a coin, announce the complete reversal of the hitherto history of economy and Labour civilization. This is another challenge to the always precarious gender balance; since for the first time, manhood’s natural ally will have a say; and this is childhood.

Through natural history, manhood appears as a deficient variety of original unisex femininity, just aimed for procreation and genetic diversity. Mankind is the only species where it acquires a role of its own in Evolution. When femininity’s main features seem to be sustenance and consolidation, manhood’s are imperfection and endeavour. Since then, the destinies of mankind are shaped by two opposite drives. Erectness and the opening of an original natural niche towards a historical World appear as ‘male’ achievements, while, then, settling, economy and labour match with the ‘female’ scheme. With division of labour progressing, enterprise and competition emerge, converting intimate communal bounds into public market society. The emprise of fixed capital upon living labour will finally, via the so-called Managerial revolution, result in the bureaucratisation du monde. Medial revolution and globalisation, as two faces of a coin, announce the complete reversal of the hitherto history of economy and Labour civilization. This is another challenge to the always precarious gender balance; since for the first time, manhood’s natural ally will have a say; and this is childhood.

_________________________________________________________________________________

Inhalt

I. Pflicht und Kür, oder Die Ausnahme von der Regel

Die biologische Nachrangigkeit des Männlichen

II. Mythos und Ur-Sprung oder Biologie und Bedeutung

Hermeneutik: Wer fragt wonach

III. Erst wenn der Kopf oben ist, gehen wir aufrecht

Eine erste Emanzipation des Mannes

IV. Der Mann am Herd, oder: Die Domestikation des Männlichen

Haushalt: die Remediatisierung des Mannes

V. Öffentlichkeit – eine männliche Dimension

Schein und Wirklichkeit des Geschlechterkampfs

VI. (Schluss) Das Kind ist der Vater des Mannes

Die zweite Emanzipation des Männlichen

I. Pflicht und Kür, oder Die Ausnahme von der Regel

Frauen sind, was sie sind. Männer müssen immer erst etwas tun, um etwas zu sein…

… hieß es mal in einem feministischen Radioessay. Soll heißen, Frauen sind Natur, Männer sind künstlich. Früher war es die Überlegenheit des Mannes, die “natürlich” begründet wurde: Frauen seien das schwächere Geschlecht. Die klassische Frauenbewegung war daher kulturalistisch. Alle Geschlechts- charaktere, die über den sprichwörtlich kleinen Unterschied hinaus gehen, seien erst historisch erworben. Alles nur Erziehung! Als Frau wird man nicht geboren, zur Frau wird man erst gemacht, sagte die Beauvoir.

X und Y

Der neuere Feminismus denkt naturalistisch. Jetzt heißt es, die Frau sei das eigentlich starke Geschlecht. Zugespitzt in dem Satz “Mannsein ist der am weitesten

verbreitete genetische Defekt auf der Welt”, der dem Berliner

Molekularbiologen Jens Reich zugeschrieben wurde (der sich selber nicht

daran erinnern kann). Eigentlich sei das Leben, und der Mensch zumal,

weiblich.

Der neuere Feminismus denkt naturalistisch. Jetzt heißt es, die Frau sei das eigentlich starke Geschlecht. Zugespitzt in dem Satz “Mannsein ist der am weitesten

verbreitete genetische Defekt auf der Welt”, der dem Berliner

Molekularbiologen Jens Reich zugeschrieben wurde (der sich selber nicht

daran erinnern kann). Eigentlich sei das Leben, und der Mensch zumal,

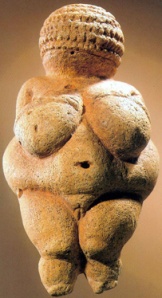

weiblich.Das Männliche sei nur eine nachträgliche Ab- oder Ausschweifung der Evolution. Und tatsächich ist ja das Y-Chromosom stammesgeschichtlich nur eine späte, verstümmelte Abart des X-Chromosoms. Während die (starke) Frau in ihrer doppelt gesicherten Geschlechtsidentität ruht – XX -, hat das männliche Individuum gegen seinen einen heilen, weiblichen Anteil nur ein beschädigtes Gechlechtsstummelchen aufzubieten, das noch nicht einmal überall mit ‚Information’ besetzt ist: XY!

Und nie bringt er es zu einem guten Ende, immer wieder muss er von vorn anfangen, von Zweifeln zerfressen und ohne Rast, als müsse er etwas beweisen. Rechtfertigung ist ein männliches Thema. Frauen sind, was sie sind, aber Männer müssen immer erst irgendwas tun, um irgendwas zu werden. Während sie in sich ruht, ist er einer, der ‚von Natur’ immer strebt. Sie ist Substanz, er nur Akzidenz, das Weibliche ist sicher, das Männliche ist prekär. So sind die Befunde der Molekular

biologie.

Die feministische Interpretation liegt auf der Hand. Aber flach auf der Hand. Erst wenn man sie umkehrt, bekommt sie Tiefe. Und einen historischen Sinn. Nämlich so: ‚Weiblich’ war die Grundsuppe; doch ‚Männlich’ ist die Spiel-Art. Hier die Norm, da die Varianz. Das Zentrum und die Peripherie. Bewahrung und Risiko.

Der Fuß ist eine verkrüppelte Hand,

doch sind seine Mehrleistungen auf

der Erde evident.

Alfred Adler

Durch drei

Milliarden Jahre hat sich das Leben einfach reproduziert: ein-, d. h.

ungeschlechtlich. Und entsprechend eintönig blieb das genetische

Material. Das Spiel von Mutationssprüngen, Selektion und Ausbildung

neuer Formen zog sich hin – unter Umständen länger als die Veränderung

der sachlichen Lebensbedingungen, und eine Art um die andere ging ein:

Für die Umstellung auf veränderte Umstände fehlte ihnen der Spielraum.

Die Ab- und Ausweichung eines andern Geschlechts, die Erfindung des Männlichen als Spielart des “weiblichen” Grundmusters hat nur den einen biologischen Sinn: das Erbgut zu diversifizieren und durch vermannigfachte Kombinationsmöglichkeiten die Mutationssprünge breit zu streuen – und eo ipso die Auslese zu beschleunigen. Die männlichen Individuen sind dabei lediglich als Erbgutträger, als Samenbank erforderlich. Für alle andern Reproduktionsfunktionen sind sie entbehrlich. Selber lebenstauglich müssen sie nicht sein.

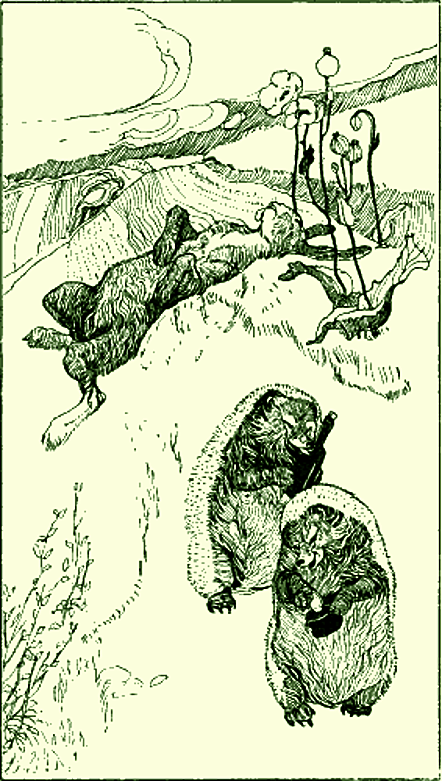

Sprichwörtlich wurden die Drohnen bei Bienen, Hummeln und Hornissen. Den männlichen Ameisen geht es auch nicht besser. Zuerst gehätschelt und verwöhnt; doch haben sie ihren Beitrag zum Arterhalt einmal entrichtet, werden sie abgeschoben und wohl auch als Nahrung verwertet.

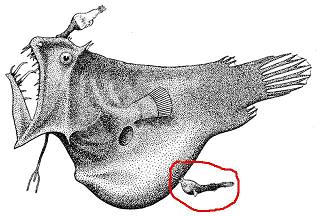

Symbolhaft sprechend ist die Gestalt eines tropischen Tiefseefischs, des

Peitschenanglers: Das weibliche Tier trägt sein “Zwergmännchen” wie

einen Torpedo an seinem Unterleib, als stets verfügbares genetisches

Reservoir.

Doch der Schein trügt. Das Männchen ist nicht als weiblicher

Körperauswuchs zur Welt gekommen. Nur hat es schon im Kindesalter seine

Bestimmung gekannt: zeugen, punctum. Und so hat es sich dem erstbesten

Weibchen, das ihm begegnete, buchstäblich einverleibt, nämlich in seinen

Bauch verbissen, sich seinem Blutkreislauf angeschlossen und das eigene

Wachstum eingestellt. Es trägt den Samen, und damit gut. Andere

Lebensaufgaben sind ihm in der ökologischen Nische des Peitschenanglers

nicht beschieden. Entsprechend dürftig ist es ausgestattet.

Symbolhaft sprechend ist die Gestalt eines tropischen Tiefseefischs, des

Peitschenanglers: Das weibliche Tier trägt sein “Zwergmännchen” wie

einen Torpedo an seinem Unterleib, als stets verfügbares genetisches

Reservoir.

Doch der Schein trügt. Das Männchen ist nicht als weiblicher

Körperauswuchs zur Welt gekommen. Nur hat es schon im Kindesalter seine

Bestimmung gekannt: zeugen, punctum. Und so hat es sich dem erstbesten

Weibchen, das ihm begegnete, buchstäblich einverleibt, nämlich in seinen

Bauch verbissen, sich seinem Blutkreislauf angeschlossen und das eigene

Wachstum eingestellt. Es trägt den Samen, und damit gut. Andere

Lebensaufgaben sind ihm in der ökologischen Nische des Peitschenanglers

nicht beschieden. Entsprechend dürftig ist es ausgestattet. Prekär

Noch heute weiß jede achtsame Mutter, dass Jungen eher kränkeln als Mädchen – und dass die Väter wehleidig sind: Das ist die Spur der Stammesgeschichte. Es scheint, als sei das Immunsystem der männlichen Individuen schon im Mutterleib herabgestimmt, um die Gefahr einer Abwehrreaktion des Trägerorganismus gegen das heranwachsende fremde Erbgut zu mindern. Und davon erholt es sich dann sein Lebtag nicht ganz. Eine neuere, verblüffend schlichte Erklärung für die höhere Krankheitsneigung und kürzere Lebensdauer der Männer besagt, dass ihr größerer Körper einfach mehr Angriffsfläche böte für Schädigungen aller Art.

Für diese ihre Körpergröße seien allerdings die Frauen verantwortlich: weil sie vorzugsweise große Männer zur Fortpflanzung wählen. Tatsächlich sind große Männer wohl fruchtbarer als kleine. Gesünder brauchen sie aber nicht zu sein. Denn da sie eigentlich nur für die Arterhaltung, nicht aber für die Selbsterhaltung taugen sollten, ist ihr Organismus nur mangelhaft fürs Überleben ausgerüstet. In Darwins Welt gilt das Gesetz vom Survival of the fittest, dem Überleben des am besten Zugerichteten. Zugerichtet wofür? Für die ökologische Nische, in der die Gattung sich eingenistet hat. Überleben heißt Zugerichtetsein: Spezialisierung auf den Status quo.

Waren die untätigen Drohnen ein Hohn der Männlichkeit, so war der Löwe ihre Zier, die sie stolz in ihre Wappen malte. Bis die Verhaltensforschung auch diese Prahlerei zu Schanden machte. Für den Lebensunterhalt der Seinen ist der Löwe genauso nutzlos wie die Drohne. Nicht er macht Beute, sondern sein Harem. Die Frauen ernähren die Jungen und ziehen sie groß. Der Pascha bedient sich mit dem, was sie ihm bieten, und zeugt.

Und er verteidigt

seinen Besitzstand gegen die Rivalen – bis er an einen Stärkeren gerät.

Dann tauschen ihn seine Damen gegen den Neuen aus und schicken

ihn in die Wüste, wo er allein nicht durchkommt. Wie die Drohne hat er

seine Schuldigkeit getan und geht. Bis dahin hat er wohl eine bessere

Figur gemacht. Doch außer seiner Zeugungskraft wurde keine seiner

Fähigkeiten wirklich gebraucht, und seinem Ersatzmann wird es genauso

gehen. Spezialisiert ist er als wandelnde Samenbank, und wenn er im

Kampf der Rivalen sein Leben wagt, dann auch nur, damit der Sieger mit

seinem besseren Erbgut dienen darf.

Und er verteidigt

seinen Besitzstand gegen die Rivalen – bis er an einen Stärkeren gerät.

Dann tauschen ihn seine Damen gegen den Neuen aus und schicken

ihn in die Wüste, wo er allein nicht durchkommt. Wie die Drohne hat er

seine Schuldigkeit getan und geht. Bis dahin hat er wohl eine bessere

Figur gemacht. Doch außer seiner Zeugungskraft wurde keine seiner

Fähigkeiten wirklich gebraucht, und seinem Ersatzmann wird es genauso

gehen. Spezialisiert ist er als wandelnde Samenbank, und wenn er im

Kampf der Rivalen sein Leben wagt, dann auch nur, damit der Sieger mit

seinem besseren Erbgut dienen darf. Risikokapital

Ansonsten hat das Männliche “von Natur aus” keinen eignen Platz im Erhaltungsplan der Gattung, für den es zugerichtet sein und für den es reifen müsste. Im Vergleich zur heilen Weiblichkeit wirkt es immer ein wenig unfertig, unbestimmt und beliebig: Es ist nicht “festgestellt”. Während der Zellteilung im Mutterleib treten bei den männlichen Geschlechtszellen fünfmal so viele Fehler auf wie bei den weiblichen! Freilich ist diese organische Unbestimmtheit auch ein Reichtum an neuen Möglichkeiten. Die männliche Seite kann Eigenschaften entwickeln, die “von Natur” nicht geplant waren. Weibliche Ganzheit sichert den Erhalt des Lebens, doch männliche Unreife macht es dynamisch und bildsam. Das Weibliche ist das Standbein, das Männliche ist das Spielbein der Natur – ihr Risikokapital. Sie ist positiv, er ist problematisch.

Die feministische These von der natürlichen Zweitrangigkeit des Männlichen gehört daher ins rechte Lot gerückt: Mannsein ist, wo es gelingt, die Überkompensation einer Organ- minderwertigkeit – und darum der Treibstoff unserer Geschichte. Das Weibliche ist die Pflicht, das Männliche ist die Kür. Regel und Ausnahme. Sicherheit und Risiko; Haushalt und Kunst, Ernst und Spiel.

II. Mythos und Ur-Sprung, oder Biologie und Bedeutung

Ick bün all do

sagte der Igel zum Hasen.

Es fällt schwer, die molekularbiologischen Befunde oder gar den Peitschenangler, die Drohne, den Löwenpascha nicht sinnbildlich aufzufassen. Der suggestiven Kraft dieser Bilder kann man sich umso weniger entziehen, als jeder von uns entweder das eine oder das andere ist, entweder Mann oder Frau – und wenn nicht, dann hat er’s extra schwer. Daher die wissenschaftliche Sorge, das Biologisch-Faktische möglichst sauber von seiner Symbolik zu scheiden. Doch was zeigt sich? Die „Fakten“ sind selbst schon durch Sinngebungen konstituiert.

Die Suche nach dem, was das Männliche (Weibliche) „faktisch ausmacht“, setzt eine Ahnung davon, was das Männliche (Weibliche) „bedeutet“ (bedeuten soll), immer schon voraus. Es ist ein hermeneutischer Zirkel, der sich innerhalb der Wissenschaft – der kausal rekonstruierenden Naturwissenschaft – nie wird durchbrechen lassen. Sinnbehauptungen lassen sich nicht beweisen, sondern müssen sich bewähren. In mythischen Bildern sind sie besser aufgehoben als in ursächlicher Forschung. Man leistet der Wissenschaft einen Dienst, wenn man sie von ihren mythischen Unterströmungen befreit, indem man diese rein darstellt. Allerdings wird dabei deutlich: Die Tatsachen sind uns durch ihren Sinn gegeben, nicht umgekehrt, denn jener wirft die Frage nach diesen erst auf.

„Alle

höchsten Wahrheiten sind durchaus trivial, und darum ist nichts

notwendiger, als sie immer neu auszusprechen, damit nicht vergessen

wird, daß sie noch da sind“, sagt Friedrich Schlegel. Zum Beispiel die,

daß in der „Natur“ des Menschen (doch nicht der andern Lebewesen) noch

stets zwei streitende „Kräfte“ zu beobachten waren, deren Widerspiel

anscheinend die Dynamik unseres Gattungsschicksals ausmacht. Da ist, wie

in allem Leben, eine Tendenz zur Bewahrung, zur Sicherung, zum

Zurichten für die Normalität – die Sorge um die Erhaltung. Und da ist

eine Tendenz, die sich nur bei der Gattung Homo findet

und beim Sapiens insbesondere, denn darum allein gibt es ihn noch: eine

Neigung zum Überschwang, zum Vagen und Unerhörten; eine Tendenz, die

allezeit das Leben aufs Spiel setzt.

„Alle

höchsten Wahrheiten sind durchaus trivial, und darum ist nichts

notwendiger, als sie immer neu auszusprechen, damit nicht vergessen

wird, daß sie noch da sind“, sagt Friedrich Schlegel. Zum Beispiel die,

daß in der „Natur“ des Menschen (doch nicht der andern Lebewesen) noch

stets zwei streitende „Kräfte“ zu beobachten waren, deren Widerspiel

anscheinend die Dynamik unseres Gattungsschicksals ausmacht. Da ist, wie

in allem Leben, eine Tendenz zur Bewahrung, zur Sicherung, zum

Zurichten für die Normalität – die Sorge um die Erhaltung. Und da ist

eine Tendenz, die sich nur bei der Gattung Homo findet

und beim Sapiens insbesondere, denn darum allein gibt es ihn noch: eine

Neigung zum Überschwang, zum Vagen und Unerhörten; eine Tendenz, die

allezeit das Leben aufs Spiel setzt.Und noch eine weitere Trivialität: daß allzeit die Sorge um das Gleichgewicht und das Haushalten dem weiblichen, aber die Unruhe und der Drang ins Ungewisse dem männlichen Element zugeordnet wurde: ein Mythos par excellence.

Sehen wir zu, wie er sich im historischen Material bewährt. An der Kulturgeschichte bewährt er sich so blendend, daß man blinzelt: Womöglich hat nur ein jahrtausendelang vorherrschender männlicher Blick unsere Optik so eingeschliffen?

Aber er bewährt sich bereits an unserer Naturgeschichte, nämlich insbesondere an jenem Punkt, wo unsere Gattung aus der Natur heraus- und damit in ihre eigene Geschichte trat: an der Hominisation selbst.

Von allen Lebewesen ist der Mensch das einzige, das nicht in einer ökologischen Nische haust. Er lebt in der Welt, und die ist eine Dimension, die er sich selbst verschafft hat – mit dem Kopf. Sie ist das Gegenteil von einer Nische. Die Welten der Jäger und Sammler, der orientalischen Hochkulturen und der postindustriellen Gesellschaft mögen sich nach innen noch so sehr unterscheiden. Aber nach außen sind sie gemeinsam ebenso scharf geschieden von jenen Umwelten, für die „die Natur“ all unsere Mitgeschöpfe zugerichtet hat. Dadurch nämlich, daß sie, anders als jene, grundsätzlich fraglich sind. Selbst in der archaischsten Ackerbaukultur und selbst in der mesopotamischen Theokratie ist ein jedes Individuum doch wenigstens einmal „draußen“ gewesen – mit dem Kopf, als Kind.

Daß es das konnte – und, wenn es denn will, immer wieder kann – verdanken wir dem Aufbruch unserer Urahnen aus ihrem angestammten afrikanischen Urwald in die weiten, fremden Savannen des ostafrikanischen Grabens, wo man sich nirgends einnisten und nur vagant überleben konnte. Die Condition humaine ist Unsicherheit und Gefahr; und die Verlockung des Unerhörten. Nur in der Welt ist das Subjekt „geworfen“. Na ja – erst in der Welt wird es Subjekt.

.

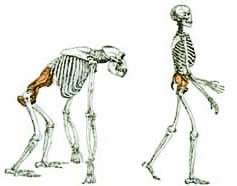

III. Erst wenn der Kopf oben ist, gehen wir aufrecht

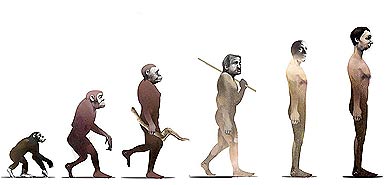

Den

aufrechten Gang haben sich unsere Vorfahren nicht aus

Naturnotwendigkeit zugezogen. Als sich vor zwei, drei Millionen Jahren

in Ostafrika das Klima erwärmte und den Regenwald zu einer Feuchtsavanne

ausdünnte, zogen sie sich nicht, wie ihre äffischen Vettern, mit dem

Dschungel zurück, sondern stiegen stattdessen auf den Boden herab.[1]

Eine Feuchtsavanne ist kein einheitlicher Lebensraum, sie besteht aus vielen Vegetations- und Klimainseln, von denen keine als dauernder Wohnort reichen mochte. Jedenfalls gewöhnten sie sich an, von einer zur andern zu wechseln, und dabei werden sie sich aufgerichtet haben. Das war eine Anpassung an einen Zustand, der sich durch seine Veränderlichkeit auszeichnete.

Spezialisierung auf einen unspezifischen Lebensraum ist Entspezialisierung. Der Normalzustand, für den er sich zugerichtet hat, war der Wechsel. Er entschied sich fürs Unbestimmte. Indem der männliche Anteil sich erstmals selbst behauptete, gewann er seinen Platz im ‚Plan der Natur’. Die Plastizität (Gehlen) des Homo sapiens ist sein eigentümlicher Beitrag zum Gattungscharakter. Und seither erst kann es einen Geschlechtergegensatz überhaupt geben – als Folge der Emanzipation des Männlichen.

Eine Feuchtsavanne ist kein einheitlicher Lebensraum, sie besteht aus vielen Vegetations- und Klimainseln, von denen keine als dauernder Wohnort reichen mochte. Jedenfalls gewöhnten sie sich an, von einer zur andern zu wechseln, und dabei werden sie sich aufgerichtet haben. Das war eine Anpassung an einen Zustand, der sich durch seine Veränderlichkeit auszeichnete.

Spezialisierung auf einen unspezifischen Lebensraum ist Entspezialisierung. Der Normalzustand, für den er sich zugerichtet hat, war der Wechsel. Er entschied sich fürs Unbestimmte. Indem der männliche Anteil sich erstmals selbst behauptete, gewann er seinen Platz im ‚Plan der Natur’. Die Plastizität (Gehlen) des Homo sapiens ist sein eigentümlicher Beitrag zum Gattungscharakter. Und seither erst kann es einen Geschlechtergegensatz überhaupt geben – als Folge der Emanzipation des Männlichen.

Ob Frauen oder Männer…

…die Pioniere des aufrechten Ganges waren, kann die Paläontologie nicht selbst erweisen, denn dazu schweigen die fossilen Funde. Doch die vergleichende Anatomie kann helfen, so daß wir auf bloße Phantasie nicht angewiesen sind. Die Anatomie des Menschen sei der Schlüssel zur Anatomie des Affen, sagt Marx, und umso mehr die des modernen Menschen zu jener der Hominiden. Im Unterschied zu ihren nächsten Verwandten ist bei den Menschen der Geschlechtsdimorphismus – der Gestaltunterschied zwischen männlichen und weiblichen Individuen – auffällig schwach ausgeprägt: ein stammesgeschichtlicher Neuerwerb!

Am

deutlichsten fällt er indes an drei Punkten aus: der Breite der

Schultern, der Weite des Beckens und der Länge der Oberschenkelknochen.[2] Und alle drei Punkte haben ihren ausgezeichneten

Platz in der Mechanik des Gehens auf zwei Beinen.

Am

deutlichsten fällt er indes an drei Punkten aus: der Breite der

Schultern, der Weite des Beckens und der Länge der Oberschenkelknochen.[2] Und alle drei Punkte haben ihren ausgezeichneten

Platz in der Mechanik des Gehens auf zwei Beinen.Denn wir gehen nicht so sehr mit der Kraft unserer Muskeln als mit der Schwung- kraft, dem Drehen und Pendeln des Rumpfes und der Gliedmaßen. Nun wird, wie es scheint quer durch die Kulturen, die männliche Figur durch ein auf der Spitze stehendes Dreieck, die weibliche Figur durch ein Oval veranschaulicht: Die Bedeutung fürs Drehen und Pendeln sticht ins Auge.

Schultern, die breiter…

…sind als das Becken, begünstigen das Pendeln der Arme, lange Oberschenkel steigern die Schwungkraft der Beine. Voraussetzung für Pendeln der Gliedmaßen und Drehung des Rumpfes ist Gleichgewicht: Ein hoher Schwerpunkt – lange Beine, breiter Oberkörper – fördern das Gleichgewicht. Bleibt als Hauptproblem: eine gerade Wirbelsäule. Ihr wunder Punkt sind die Hüftgelenke, mit denen sie auf den Beinen lastet.

Ein enges, zylindrisches Becken bietet dem Großen Gesäßmuskel (glutaeus maximus), der den Rumpf gerade hält, eine bessere Ansatzfläche

als ein breites, trichterförmiges Becken, und erleichtert ihre

Kontraktion; zugleich ermöglicht es eine kompakte Bauch- muskulatur.

(Waschbrettbauch und Knack… gelten als sekundäre Geschlechtsmerkmale.)

Und zur Wahrung des Gleichgewichts müssen die Füße möglichst eng

aneinander vorbeigeführt werden, auch da sind schmale Hüften offenbar

von Vorteil; und schließlich für die Optimierung im Zusammenspiel von

Hüft-,Knie- und Fußgelenken.

Ein enges, zylindrisches Becken bietet dem Großen Gesäßmuskel (glutaeus maximus), der den Rumpf gerade hält, eine bessere Ansatzfläche

als ein breites, trichterförmiges Becken, und erleichtert ihre

Kontraktion; zugleich ermöglicht es eine kompakte Bauch- muskulatur.

(Waschbrettbauch und Knack… gelten als sekundäre Geschlechtsmerkmale.)

Und zur Wahrung des Gleichgewichts müssen die Füße möglichst eng

aneinander vorbeigeführt werden, auch da sind schmale Hüften offenbar

von Vorteil; und schließlich für die Optimierung im Zusammenspiel von

Hüft-,Knie- und Fußgelenken.Ob nun häufigeres Gehen auf zwei Beinen die männliche Morphologie ausgeprägt oder ob die männliche Morphologie zum Aufrechtgehen besser „zugerichtet“ war, ist ein Streit um das Ei und die Henne. Aber immerhin – einen Geschlechtsdimorphismus im Bereich der Fortbewegungs- mechanik gibt es nur beim Zweibeiner.

An dieser Stelle…

…offenbart sich übrigens der Dogmatismus, der dem Streit von Naturalisten und Kulturalisten in der Geschlechterfrage zugrunde liegt. „Alles Veranlagung“ sagen die einen, „alles nur Erziehung“ sagen die andern. Aber der Mensch hat nicht nur seine Kultur (Erziehung), sondern auch seine Naturgeschichte (Veranlagung) selber gemacht; nämlich an all den Punkten, an denen sich seine Gattung von den andern unterscheidet. Das mögen nicht viele sein, aber es sind die, auf die es ankommt. Über die Schicksale des Homo sapiens entscheiden nicht die Anlagen, die er „mitbringt“, sondern – mit Alfred Adler zu reden – das, was er daraus macht. Und daß er die Wahl hat, verdankt er jener Selbstbehauptung seines männlichen Anteils an der Schwelle von der Nische zur Welt. (Nur ob er wählen will – das kann er nun nicht mehr wählen.)

[i] Daß die progressive Krümmung des Schädelkeilbeins sie darauf vorbereitet hat, steht auf einem andern Blatt.

[ii] Die

Unterschiede im Gehirn sind geringfügiger, als vermutet wurde, und

betreffen v. a. den sog. „Balken“, der die beiden Hemisphären verbindet

und bei Frauen etwas dicker ist. Frauen könnten emotive und analytische

Leistungen leichter verbinden, Männer könnten sie leichter trennen. Aber

was ist der Vorteil, wenn sich z. B. bei der Lektüre von Kant jederzeit

das Gefühl und in die Empfindungen jederzeit Berechnung einmischen

könnte? Dieses ist sachlich, jenes ist menschlich unerwünscht.

IV. Der Mann am Herd, oder: Die Domestikation des Männlichen

Aus der Sorge entspringt die Wirtschaft.

Friedrich Bülow, Nationalökonom

Gute

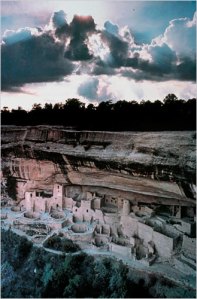

zwei Millionen Jahre lang haben unsere steinzeitlichen Vorfahren in

einem ökologischen Gleichgewicht mit ihrer Umwelt zugebracht. Sie haben

gejagt und gesammelt, die Anzahl der Menschen war begrenzt durch das

vorhandene Angebot an Lebensmitteln. War ein Landstrich abgeweidet, zog

man weiter – von einer Nische zur andern. Manchmal geschah eine

Katastrophe, bei der eine ganze Population zugrunde gehen mochte. Aber

die war unvorhersehbar, man konnte nicht vorsorgen.

Wie

auch? Viel Vorrat konnten sie auf ihren Wanderungen nicht tragen; und

wie sollten sie ihn haltbar machen? Gelegentliche Überschüsse mußten

vergeudet werden, im Fest. Der Überfluß war ebenso unvorhersehbar wie

die Not. Denn beide waren Ausnahmen, die die Regel bestätigen: das

ökologische Gleichgewicht. Unsere

Vorfahren darbten nicht stets am Rande des Untergangs. Sonst hätten sie

sich nicht von Ostafrika aus über die ganze Welt verbreiten können. Und

nicht in steter Sorge: sonst hätten sie kaum die Muße gehabt, uns jene

prachtvollen Zeugnisse ihres künstlerischen Genies zu hinterlassen, die

wir in den Höhlen der Dordogne und der kantabrischen Berge.

Wie

auch? Viel Vorrat konnten sie auf ihren Wanderungen nicht tragen; und

wie sollten sie ihn haltbar machen? Gelegentliche Überschüsse mußten

vergeudet werden, im Fest. Der Überfluß war ebenso unvorhersehbar wie

die Not. Denn beide waren Ausnahmen, die die Regel bestätigen: das

ökologische Gleichgewicht. Unsere

Vorfahren darbten nicht stets am Rande des Untergangs. Sonst hätten sie

sich nicht von Ostafrika aus über die ganze Welt verbreiten können. Und

nicht in steter Sorge: sonst hätten sie kaum die Muße gehabt, uns jene

prachtvollen Zeugnisse ihres künstlerischen Genies zu hinterlassen, die

wir in den Höhlen der Dordogne und der kantabrischen Berge.Bleiben oder wandern, das war die einzige Alternative. Mehr gab es nicht vorzusehen. Mit dem Übergang zum Getreidebau und der Seßhaftigkeit änderte sich das. Das war die „neolithische Revolution“, nach der Erfindung des aufrechten Ganges die zweite dramatische, nämlich selbstgemachte Wendung in unserer Gattungsgeschichte. Sie begann vor etwa zwölftausend Jahren bei Jericho im Tal des Jordan. Von nun an gab es einen regelmäßigen Überschuß – auf den man zählen konnte und mit dem man rechnen mußte.

Denn dieser Überschuß war haltbar: Man kann ihn akkumulieren. Wozu er dienen soll, muß und darf nicht der unmittelbaren Notdurft überlassen bleiben. Getreide ist seiner natürlichen Beschaffenheit nach nicht nur haltbar, sondern vor allem auch unendlich teilbar. Würde er sogleich verteilt, wird er verzehrt und vergeudet. Es muß aber ein Vorrat angelegt werden für die Zeit bis zur neuen Ernte. Doch was „notwendig“ ist, läßt sich nun nicht mehr mit bloßem Augenschein ermessen. Man muß es errechnen. Aus der Sorge wird Vorsorge. Man braucht einen Plan.

Der Plan

Um zu planen, muß man messen. Muß man kombinieren und schlußfolgern. Logik ist die Ökonomik des Vorstellens. Die Welt ‚ist’ nur, wenn sie gedacht wird. Aber eine logisch konstruierte Welt ist beinahe keine mehr: sondern eine selbstgezimmerte Umwelt mit mondänem Blendgiebel. Die Welt ist vor allem offener Raum. Jene planvolle Unter-Welt oder Über-Nische ist – vor allem andern – knappe Zeit. Denn ab jetzt regiert die Arbeit.

Die grundsätzliche Möglichkeit der Ertragssteigerung setzt das natürliche Gleichgewicht zwischen Nahrungsangebot und Bevölkerungsentwicklung außer Kraft. Die Population kann jetzt ständig wachsen – und so wird die Überbevölkerung endemisch. Jede Mißernte und jede äußere Störung macht deutlich, welcher Teil des Volks „weniger wichtig“ und zur Not entbehrlich ist. Seit die Entscheidung über den Plan von einem Volksteil monopolisiert wird, gibt es eine überschüssige Bevölkerung – der andre Teil! Der Übergang zum Ackerbau ist der Anfang der Politik und der Beginn der Klassengesellschaft. Der Kampf um die Verteilung wird zum Angelpunkt der Condition humaine. Aus der Wirtschaft entspringt die Sorge. Durch das Wirtschaften wird Notdurft zum ‚Gattungswesen’ des Menschen.

Tätige Sorge ist

Arbeit. Sie ist das universelle Mittel, die Notdurft zu befriedigen.

Nicht Risiko, sondern Befriedigung heißt seither das Entwicklungsgesetz.

Was jedermanns und jederfraus

Eigen- stes ist: ihr Be- dürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum

von Allen genera- lisiert. Zur Not- durft-an-sich tritt

Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache

wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu

beschaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinander verglichen und

gegeneinander getauscht werden. Die Verteilung der Arbeit auf die

Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Normalzustand des

Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20.

Jahrhunderts.

Tätige Sorge ist

Arbeit. Sie ist das universelle Mittel, die Notdurft zu befriedigen.

Nicht Risiko, sondern Befriedigung heißt seither das Entwicklungsgesetz.

Was jedermanns und jederfraus

Eigen- stes ist: ihr Be- dürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum

von Allen genera- lisiert. Zur Not- durft-an-sich tritt

Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache

wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu

beschaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinander verglichen und

gegeneinander getauscht werden. Die Verteilung der Arbeit auf die

Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Normalzustand des

Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20.

Jahrhunderts.Ausgezeichneter Ort der Sorge und Vorsorge ist der Haushalt – gr. oikos, lat. familia. Er ist aber eben eine Nische höherer Ordnung, eine, die Kraft und Ingenium erheischt, denn sie will eingerichtet und ausgebaut sein. Und das Gleichgewicht in ihrem Innern ist nicht ökologisch vorgegeben, sondern wird erst durch Politik jedesmal neu austariert. Im Großen wie im Kleinen: „Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft“ heißt nichts anderes als daß sich ‚die Gesellschaft’ selber als Ein Großer Haushalt vorkommt. Denn Notdurft ist ihre Klammer, Einsicht in die Notwendigkeit lautet ihre Moral. Und Politische Ökonomie heißt ihre Gesetzestafel. Aus der Welt ist der Mensch in eine Nische zurückgekehrt, die er sich selbst gemauert hat.

Homo faber

Der Mann ist Arbeitnehmer und Soldat.

Gottfried Benn

Gottfried Benn

Des Weibes ewige Politik ist die Eroberung des Mannes.

Oswald Spengler

Man muß sich Sisyphus glücklich vorstellen.

Albert Camus

Man muß sich Sisyphus glücklich vorstellen.

Albert Camus

Daß

es der Gattung Homo überhaupt gelang, die Energien der männlichen

Population für Ernährung und Aufzucht der Nachkommen zu erschließen, war

ein großer Selektionsvorsprung gegenüber konkurrierenden Arten. Indem

dabei die spezifisch männliche Tätigkeit – die Jagd – zugleich die

elementare Lebensweise prägte – die Vaganz -, wurde die Familie Homo zur

gewissermaßen männlichsten unter den Lebewesen.

Mit der Seßhaftigkeit trat der weibliche Arbeitstyp, Sammeln und Hackbau, in den Vordergrund: Das lateinische cultura bedeutet ursprünglich Ackerbau und kommt von collere, sammeln. Der Ackerbau ist – anders als der Hackbau, aber wie die Jagd – körperliche Schwerarbeit. Er wird Männersache. Er verlangt aber auch – wie der Hackbau, anders als die Jagd – Gleichmut und Ausdauer. Der Mann richtet sich nach der Frau.

Symbolisch ist die Zähmung des Feuers. Zunächst ist das Feuer, quer durch die Kulturen, ein Symbol des Männlichen, es steht für seine Kraft und Gefährlichkeit. Aber gerade darum gehört es in sichere Hände. Der Mann entzündet es, aber die Frau hat es in ihrer Hut. Auch das ändert sich mit der Seßhaftigkeit. Aus der Nutzbarmachung des Feuers entstehen die ersten Berufe – Ofensetzer, Metallurge, Schmied; Männer, die an den heimischen Herd gebunden sind. Das Schmelzen von Kupfererz dürfte als Nebenprodukt beim Glasieren von Keramik entdeckt worden sein. Neugier, Spieltrieb und Erfindungsgeist – dienstbar gemacht für den Innenausbau der Nische. Der Mann am Herd ist das Sinnbild der kommenden Jahrtausende: Homo faber. Er symbolisiert die Einvernahme des Mutwillens durch die Sorge.

Krieg und Klassenspaltung

Doch Schmiede waren nur die wenigsten. Alle andern waren Bauern und taten mehr oder weniger dasselbe – Ackerbau und häusliches Handwerk. Bis sich die Gesellschaft in Herren und Knechte schied. Dazwischen liegt die Erfindung des Krieges. Auch die Wanderer kannten neben der Jagd schon den Raub. Doch erst die Bauern führen Krieg – seit sie einen Boden zu verteidigen haben: ihre Nische, den Haushalt, den Herd.[1] Und den Krieg führen sie typischerweise gegen die Nomadenstämme – jene Volksgruppen, die die Seßhaftigkeit hochmütig verschmähten und jagend hinter den wilden Tieren herzogen, bis sie zu deren Hirten wurden. Das sind die Herrenvölker – selbst Jahwe zog den Hirten Abel dem Bauern Kain vor.

Die Herren verschmähen die behäbige Lebensart der Bauern, aber ihre Ernten verschmähen sie nicht, und

regelmäßig erscheinen sie unter den Mauern, um zu plündern – von

Jericho bis Samarkand und Timbuktu. Dem Ansturm der Herren von außen

stellen sich die Herren im Innern entgegen. Aus der Kaste

spezialisierter Krieger bildet sich, im Bündnis mit den Priesterinnen

der Großen Mutter, eine herrschende Klasse. Das sind Herren im Dienste

der Frauen. Sie herrschen, aber sozusagen nur “in Kommission”. (Das ist

der wahre Kern von Bachofens ‚Matriarchat’.)

Und die große Masse sinkt herab zu Fronbauern am Nil, zu Staatssklaven an Euphrat und Tigris. Wo ist das mutwillige Element geblieben, das die Bildung der Gattung Homo einmal hervorgerufen hatte, wo die Freiheit? In der Arbeitsgesellschaft sind die Gelegenheiten, nein zu sagen, ungleich verteilt. Wählen kann der Herr, aber der muß nicht arbeiten. Das Los des werktätigen Knechts ist Sorge. Der wählt nicht frei zwischen den Möglichkeiten, sondern wägt ab zwischen mehr oder weniger Notwendigem. Das Gefühl, gezwungen zu sein, wird er nicht los.

Und wenn er glaubt, anderswo besser dran zu sein, halten ihn Weib und Kinder an der Scholle fest – wenn er eine eigne Scholle hat! Dann bleibt ihm die Hoffnung, durch Mehrarbeit und vorsorgliche Planung einen Überschuß wenn nicht heute, dann vielleicht morgen zu erzielen und auch ein Stücklein Freiheit zu ergattern. Und so jedes Jahr aufs neu. Er ist gar kein faber, sondern ein Haushälter: Homo oeconomicus. Der verhäuslichte, mit Konrad Lorenz zu reden: der verhausschweinte Mann.

Und die große Masse sinkt herab zu Fronbauern am Nil, zu Staatssklaven an Euphrat und Tigris. Wo ist das mutwillige Element geblieben, das die Bildung der Gattung Homo einmal hervorgerufen hatte, wo die Freiheit? In der Arbeitsgesellschaft sind die Gelegenheiten, nein zu sagen, ungleich verteilt. Wählen kann der Herr, aber der muß nicht arbeiten. Das Los des werktätigen Knechts ist Sorge. Der wählt nicht frei zwischen den Möglichkeiten, sondern wägt ab zwischen mehr oder weniger Notwendigem. Das Gefühl, gezwungen zu sein, wird er nicht los.

Und wenn er glaubt, anderswo besser dran zu sein, halten ihn Weib und Kinder an der Scholle fest – wenn er eine eigne Scholle hat! Dann bleibt ihm die Hoffnung, durch Mehrarbeit und vorsorgliche Planung einen Überschuß wenn nicht heute, dann vielleicht morgen zu erzielen und auch ein Stücklein Freiheit zu ergattern. Und so jedes Jahr aufs neu. Er ist gar kein faber, sondern ein Haushälter: Homo oeconomicus. Der verhäuslichte, mit Konrad Lorenz zu reden: der verhausschweinte Mann.

Der Unternehmer

Die

Vollendung der Arbeitsgesellschaft zur großen Industrie war kein

Naturvorgang. Es war ein dramatischer Prozeß mit Brüchen und Sprüngen,

durch die jeweils das männliche Element wieder freigelassen wird und

sich zu neuen Typen stilisiert. Immer nur eine kleine Vorhut aus der

großen Masse der Homini oeconomici, aber ein Ferment, das neue

Wirklichkeiten schafft. So tritt während der germanischen Wanderungen

aus den Trümmern der Sklavenhaltergesellschaft der Fahrende Ritter.Aber

schon bald setzt er sich auf der Scholle fest und hält Hof. Die

„Idiotie des Landlebens“ (Marx) holt ihn ein. Der Mutwille, das

Handeln fristet ein Nischendasein – beim Krämer zwischen den

Stadtmauern, beim reisenden Kaufmann zwischen den Städten.

Die

Vollendung der Arbeitsgesellschaft zur großen Industrie war kein

Naturvorgang. Es war ein dramatischer Prozeß mit Brüchen und Sprüngen,

durch die jeweils das männliche Element wieder freigelassen wird und

sich zu neuen Typen stilisiert. Immer nur eine kleine Vorhut aus der

großen Masse der Homini oeconomici, aber ein Ferment, das neue

Wirklichkeiten schafft. So tritt während der germanischen Wanderungen

aus den Trümmern der Sklavenhaltergesellschaft der Fahrende Ritter.Aber

schon bald setzt er sich auf der Scholle fest und hält Hof. Die

„Idiotie des Landlebens“ (Marx) holt ihn ein. Der Mutwille, das

Handeln fristet ein Nischendasein – beim Krämer zwischen den

Stadtmauern, beim reisenden Kaufmann zwischen den Städten. Damit er in Gestalt des Unternehmers noch einmal ganz nach vorn treten konnte, brauchte es nicht weniger als die industrielle Revolution – die zugleich die breite Masse der Ackerleute aus ihren Nischen jagt und ins Elend der Lohnarbeit „frei setzt“. Im selben Maß, wie sich dann der Proletarier zum Angestellten zurichtet, verhäuslicht der Unternehmer zum Manager – Funktionär und Verwalter des Kapitals. „Die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft“, ahnte Marx. Die ehedem Weite Welt als Bedürfnisbefriedigungs- anstalt, die Große Industrie ganz ohne Unternehmer, der Große Plan ganz ohne Freiheit: das war dann der realexistierende Wie-hieß-er-doch-gleich, die feudalbürokratische Hyper-Nische. Sie ist untergegangen wie Ninive und Babylon.

Welche die männlichsten Männer sind, haben durch Zuchtwahl noch immer die Frauen bestimmt, und der domestizierte Mann läßt sich’s gefallen. Der

Mutwille konnte durch all die Jahrtausende nur an den Rändern

überleben. Als Kondottiere und Konquistador, als Seefahrer, Pirat und

Entdecker; als Erfinder, Spinner und Philosoph, und schließlich als

Künstler und Revolutionär. All diese Ausreißer und Grenzgänger der

Arbeitsgesellschaft müßten sich rechtfertigen, und das könnten sie nur

durch den Erfolg; der ist aber den wenigsten vergönnt.

Welche die männlichsten Männer sind, haben durch Zuchtwahl noch immer die Frauen bestimmt, und der domestizierte Mann läßt sich’s gefallen. Der

Mutwille konnte durch all die Jahrtausende nur an den Rändern

überleben. Als Kondottiere und Konquistador, als Seefahrer, Pirat und

Entdecker; als Erfinder, Spinner und Philosoph, und schließlich als

Künstler und Revolutionär. All diese Ausreißer und Grenzgänger der

Arbeitsgesellschaft müßten sich rechtfertigen, und das könnten sie nur

durch den Erfolg; der ist aber den wenigsten vergönnt.

[1]

Die antiken Kriegsgötter waren ursprünglich Ackergötter; so Ares-Mars,

der – als Fruchtbarkeitsgott – später mit Eros-Amor in Beziehung

gebracht wurde.

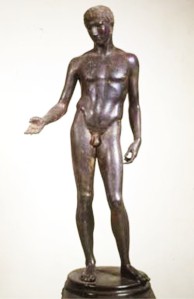

V. Öffentlichkeit – eine männliche Dimension

Das Prinzip der modernen Welt fordert, daß, was

jeder anerkennen soll, sich ihm als ein Berechtigtes zeige.

jeder anerkennen soll, sich ihm als ein Berechtigtes zeige.

Hegel

All

dem entgegen steht der Augenschein einer männlichen Vorherrschaft

überall dort, wo Öffentlichkeit herrscht. Das kann auch gar nicht

überraschen: Öffentlichkeit ist eine „welthafte“, mundane Dimension im

Innern der selbstgezimmerten Nische Arbeitsgesellschaft. Sie ist

gewissermaßen „das Außen nach innen gekehrt“. Ist sie eine männliche

Erfindung? Jedenfalls konnte es nicht ausbleiben, daß sich Männer dort

stets wohler gefühlt haben als die Frauen.

Allerdings

ist die Öffentlichkeit erst ein Produkt der letzten zwei, dreihundert

Jahre – mit der bürgerlichen Gesellschaft. Sie ist nicht zu verwechseln

mit der politischen Macht. Die ist vor vielen tausend Jahren entstanden

mit den Priesterköniginnen im Zeichen der Großen Mutter. Dabei ist

semantische Vorsicht geboten. Politisch ist Herrschaft immer, wenn sie

Macht von wenigen über die Vielen (polys)

ist. Aber darum ist sie noch nicht öffentlich; das ist sie erst, wenn

die Vielen selber untereinander in Verbin- dung stehen; denn dann kann

die Idee aufkommen, daß die Wenigen sich zu rechtfertigen hätten. Politische Herrschaft wird erst unter der Prämisse des Repräsentativstaats

“öffentlich”. Zu feudalen Zeiten haben die Familien der Großen die

politische Macht wie ihre Privatsache behandelt – im Krieg, der von

Männern durchgeführt, aber nicht nur von ihnen geführt wurde.

Allerdings

ist die Öffentlichkeit erst ein Produkt der letzten zwei, dreihundert

Jahre – mit der bürgerlichen Gesellschaft. Sie ist nicht zu verwechseln

mit der politischen Macht. Die ist vor vielen tausend Jahren entstanden

mit den Priesterköniginnen im Zeichen der Großen Mutter. Dabei ist

semantische Vorsicht geboten. Politisch ist Herrschaft immer, wenn sie

Macht von wenigen über die Vielen (polys)

ist. Aber darum ist sie noch nicht öffentlich; das ist sie erst, wenn

die Vielen selber untereinander in Verbin- dung stehen; denn dann kann

die Idee aufkommen, daß die Wenigen sich zu rechtfertigen hätten. Politische Herrschaft wird erst unter der Prämisse des Repräsentativstaats

“öffentlich”. Zu feudalen Zeiten haben die Familien der Großen die

politische Macht wie ihre Privatsache behandelt – im Krieg, der von

Männern durchgeführt, aber nicht nur von ihnen geführt wurde.

Allerdings

ist die Öffentlichkeit erst ein Produkt der letzten zwei, dreihundert

Jahre – mit der bürgerlichen Gesellschaft. Sie ist nicht zu verwechseln

mit der politischen Macht. Die ist vor vielen tausend Jahren entstanden

mit den Priesterköniginnen im Zeichen der Großen Mutter. Dabei ist

semantische Vorsicht geboten. Politisch ist Herrschaft immer, wenn sie

Macht von wenigen über die Vielen (polys)

ist. Aber darum ist sie noch nicht öffentlich; das ist sie erst, wenn

die Vielen selber untereinander in Verbin- dung stehen; denn dann kann

die Idee aufkommen, daß die Wenigen sich zu rechtfertigen hätten. Politische Herrschaft wird erst unter der Prämisse des Repräsentativstaats

“öffentlich”. Zu feudalen Zeiten haben die Familien der Großen die

politische Macht wie ihre Privatsache behandelt – im Krieg, der von

Männern durchgeführt, aber nicht nur von ihnen geführt wurde.

Allerdings

ist die Öffentlichkeit erst ein Produkt der letzten zwei, dreihundert

Jahre – mit der bürgerlichen Gesellschaft. Sie ist nicht zu verwechseln

mit der politischen Macht. Die ist vor vielen tausend Jahren entstanden

mit den Priesterköniginnen im Zeichen der Großen Mutter. Dabei ist

semantische Vorsicht geboten. Politisch ist Herrschaft immer, wenn sie

Macht von wenigen über die Vielen (polys)

ist. Aber darum ist sie noch nicht öffentlich; das ist sie erst, wenn

die Vielen selber untereinander in Verbin- dung stehen; denn dann kann

die Idee aufkommen, daß die Wenigen sich zu rechtfertigen hätten. Politische Herrschaft wird erst unter der Prämisse des Repräsentativstaats

“öffentlich”. Zu feudalen Zeiten haben die Familien der Großen die

politische Macht wie ihre Privatsache behandelt – im Krieg, der von

Männern durchgeführt, aber nicht nur von ihnen geführt wurde.  Entstanden ist Öffentlichkeit als Exklave an den Rändern der Kunstnischen. In

Gesellschaften auf der Stufe einfacher Reproduktion sind die

„getrennten Hauswirtschaften“ (Marx-Engels) die ökonomischen Grundgegebenheiten. Arbeits- teilung gibt es nur im Innern. Die Macht liegt

im Haus. Und ob die Männer dort mächtiger sind als die Frauen, ist eine

heikle Frage – weil keiner sagen kann, worauf sie sich bezieht. Im

Haushalt wiegt

die Scheidung zwischen den Generationen schwerer als die zwischen den

Geschlechtern, selbst im antiken Rom, wo die Mater familias politisch

überhaupt keine Rechte hatte – wohl aber kultisch, was im Alltag der vom

Politischen ausgeschlossenen Masse viel wichtiger war.

Entstanden ist Öffentlichkeit als Exklave an den Rändern der Kunstnischen. In

Gesellschaften auf der Stufe einfacher Reproduktion sind die

„getrennten Hauswirtschaften“ (Marx-Engels) die ökonomischen Grundgegebenheiten. Arbeits- teilung gibt es nur im Innern. Die Macht liegt

im Haus. Und ob die Männer dort mächtiger sind als die Frauen, ist eine

heikle Frage – weil keiner sagen kann, worauf sie sich bezieht. Im

Haushalt wiegt

die Scheidung zwischen den Generationen schwerer als die zwischen den

Geschlechtern, selbst im antiken Rom, wo die Mater familias politisch

überhaupt keine Rechte hatte – wohl aber kultisch, was im Alltag der vom

Politischen ausgeschlossenen Masse viel wichtiger war.Im alten Europa besteht (selbst in den Städten) zwischen den Haushalten so wenig Kontakt wie in Asien zwischen den Dorfgemeinschaften – nämlich nur zufällig, beim Verprassen der Überschüsse, beim Spiel, beim Kult, beim Fest. ‚Das Politische’ greift nur gelegentlich ins Leben ein, als Krieg und Plünderung (und danach als Steuer). Doch nicht immer werden Überschüsse verpraßt. Manchmal tauscht man, was man übrig hat, gegen das, was der andere übrig hat. Das kann man ritualisieren. Dabei waren Männer aktiver. Wenn dann zum Zweck dieses Austauschs produziert wird, entsteht Arbeitsteilung zwischen den Haushalten, und die Männer gewinnen gesellschaftliche Macht – weil so Gesellschaft erst entsteht.

Der Handel schafft Öffentlichkeit – und durch verallgemeinerte Arbeitsteilung eine erweiterte Reproduktion. Die Frauen bleiben bei Kindern, Küche,

Kirche. Solange sie sich’s leisten können: Denn mit der großen

Industrie verlagert sich der wirtschaftliche Elementarprozeß nach außen,

in den Markt, und die Öffentlichkeit greift in die Haushalte ein:

Arbeit wird Lohnarbeit. Die Proletarierfrauen geraten in den Sog einer

Arbeitsteilung, auf die sie gern verzichtet hätten. Gegenüber von

Proletariern und Proletarierinnen stehen jetzt freilich fast nur Männer.

Daß das Sprachgebaren des modernen Feminismus so reichlich aus dem

Wortschatz des proletarischen Klassenkampfs schöpft, hat hier seine

Ursache.

Der Handel schafft Öffentlichkeit – und durch verallgemeinerte Arbeitsteilung eine erweiterte Reproduktion. Die Frauen bleiben bei Kindern, Küche,

Kirche. Solange sie sich’s leisten können: Denn mit der großen

Industrie verlagert sich der wirtschaftliche Elementarprozeß nach außen,

in den Markt, und die Öffentlichkeit greift in die Haushalte ein:

Arbeit wird Lohnarbeit. Die Proletarierfrauen geraten in den Sog einer

Arbeitsteilung, auf die sie gern verzichtet hätten. Gegenüber von

Proletariern und Proletarierinnen stehen jetzt freilich fast nur Männer.

Daß das Sprachgebaren des modernen Feminismus so reichlich aus dem

Wortschatz des proletarischen Klassenkampfs schöpft, hat hier seine

Ursache.Aber keinen Grund. Mit der Öffentlichkeit hatten die Männer bei Spielen, Kult und Festen ‚die Welt’ in ihr sorglich gemauertes Loch zurückgeholt. In der Öffentlichkeit hatten sie sich eine mundane Art von Reife anerfunden. Der öffentliche Mann, der Welt-Bürger, ist der Erwachsene. Die große Masse wurde es nicht als Unternehmer, sondern als Lohnarbeiter, das ist wahr, aber besser so als gar nicht. Dies war die größte zivilisatorische Leistung der bürgerlichen Gesellschaft: die Schaffung eines offenen Raumes, zu dem prinzipiell Jeder Zutritt hat. Er ist aber ungewiß und fraglich – weil jeder dort vor jedem andern bestehen muß, denn sein Medium ist (wechselseitige) Anerkennung, und die ist problematisch. Sie versteht sich nicht von selbst, man muß sie rechtfertigen. Dort muß er, anders als in den agrarischen Umwelten, wo Blut und Boden gelten, etwas tun, um wer zu sein – konkurrierend. In der Öffentlichkeit gilt Keines an und für sich, sondern Alle nur vermittelt durch einander.

Und seither ist das Politische öffentlich schlechthin. Anerkennung findet es nur durch seine Leistung. Die bürgerliche Welt verdoppelt einen Jeden zu einer privaten und einer öffentlichen Person. Aber er ist das eine als das andere: Ob er sich öffentlich hat rechtfertigen können, macht gerade auch privat den entscheidenden Unterschied. (Man erkennt es an der Hinterlassenschaft der DDR. In einer Kultur, wo keine Öffentlichkeit war, wuchsen Menschen auf, die nicht meinten, sich rechtfertigen zu sollen.)[i] Die Verdoppelung hat ihm eine kritische Instanz selber eingebaut – “forum” internum. Das ist es, was ihn erwachsen macht. Und es ist die sachliche Bedingung politischer Freiheit.

Ort der Vermittlung zwischen Privat und Öffentlich – zwischen individuellem Bedürfnis und gesellschaftlichem Wert – ist die große Industrie; für die Masse der Proletarier ein durchaus prekärer Boden der Anerkennung, nämlich nur für die, die Arbeit haben. Indem die Frauen dem Sog des Arbeitsmarkts folgten und sich von Kindern, Küche, Kirche lösten, sind auch sie erwachsen geworden. Anerkennung ist auch ihnen nicht zugefallen, sie mußten sie rechtfertigen. Es reichte nicht, wer zu sein, man und frau muß etwas tun, um was zu werden.

Das Private ist politisch.

Alice Schwarzer

Ich will so bleiben, wie ich bin!

- Du darfst, du darfst.

Aus der Werbung

Ihre Bedürfnisse: also ihre Natur.

Deutsche Ideologie

Das war die Moderne. Die Postmoderne hat die Öffentlichkeit stattdessen zum Showplatz allgemeinen Infantilismus’ verflacht. Sie ist nicht mehr Forum der Rechtfertigung, sondern ein Brettl bloßen Auftritts. Da muß man nix können, nix wissen, da will man in Erscheinung treten. Küblböck, Westerwelle, Wowereit – ich bin, was ich bin, und muß mich nicht genieren. Das Politische wird zur Privatnummer. Daß das an der Medialisierung des Öffentlichen selber läge, ist eine optische Täuschung. Es liegt am Niedergang der industriellen Zivilisation; aber anders, als man denkt.

Begonnen hat es ‘68 mit der Revolte gegen das „Leistungsprinzip“. Gegen das Prinzip, daß man etwas tun müsse, um was zu sein. Descartes’ Ego mußte zu dem Behuf immerhin denken. Das emergierende postmoderne Selbst rechtfertigte sich schon durch seine Notdurft, mal ökonomisch, mal triebökonomisch. Bedürfen setzt Identität, Zehren ersetzt Leistung. “Das Private ist politisch” ist in der Tat ein weibliches Prinzip; der moderne Feminismus hat nur auf die Spitze getrieben, was im Zug der Zeit lag, und das erklärt, warum er, minoritär wie sonstwas, dennoch ganz korrekt die öffentliche Meinung modelliert. Jedefrau ist schön, jedefrau ist klug, jedefrau ist begehrenswert (sogar Eva Mattes).

Das

hat seine Vorgeschichte im wirklichen Leben. Die Arbeitsgesellschaft

hat sich von innen überholt – durch die Überformung der produktiven

Arbeit von der Verwaltung. An die Stelle

des Arbeiters, dessen Handgriffe zusehends die Maschine übernimmt,

tritt der Angestellte, der die Realprozesse vermittelnd beglei- tet.

Und an die Stelle der Unternehmer treten die Vollzugsbeamten des

Kapitals. Ob man es, mit James Burnham, als the managerial revolution beschreibt oder, mit Bruno Rizzi, als la bureaucratisation du monde -

es ist derselbe Prozeß der Ersetzung lebendiger Arbeit durch fixes

Kapital. Es ist gar nicht mehr das Individuum, das hier ‚leistet’,

sondern die in die Maschinen eingebaute Intelligenz ihrer Konstrukteure.

Das

hat seine Vorgeschichte im wirklichen Leben. Die Arbeitsgesellschaft

hat sich von innen überholt – durch die Überformung der produktiven

Arbeit von der Verwaltung. An die Stelle

des Arbeiters, dessen Handgriffe zusehends die Maschine übernimmt,

tritt der Angestellte, der die Realprozesse vermittelnd beglei- tet.

Und an die Stelle der Unternehmer treten die Vollzugsbeamten des

Kapitals. Ob man es, mit James Burnham, als the managerial revolution beschreibt oder, mit Bruno Rizzi, als la bureaucratisation du monde -

es ist derselbe Prozeß der Ersetzung lebendiger Arbeit durch fixes

Kapital. Es ist gar nicht mehr das Individuum, das hier ‚leistet’,

sondern die in die Maschinen eingebaute Intelligenz ihrer Konstrukteure.

„In

dem Maße aber, wie die große Industrie sich entwickelt, wird die

Schöpfung des wahren Reichtums abhängig weniger von dem Quantum

angewandter Arbeit, als von der Macht der Agentien, die während der

Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und die selbst wieder in keinem

Verhältnis steht zur Arbeitszeit, die ihre Produktion kostet, sondern

vielmehr abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem

Fortschritt der Technologie. Was Tätigkeit des Arbeiters war, wird

Tätigkeit der Maschine“, heißt es in den Grundrissen.

„In

dem Maße aber, wie die große Industrie sich entwickelt, wird die

Schöpfung des wahren Reichtums abhängig weniger von dem Quantum

angewandter Arbeit, als von der Macht der Agentien, die während der

Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und die selbst wieder in keinem

Verhältnis steht zur Arbeitszeit, die ihre Produktion kostet, sondern

vielmehr abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem

Fortschritt der Technologie. Was Tätigkeit des Arbeiters war, wird

Tätigkeit der Maschine“, heißt es in den Grundrissen. „Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört auf und muß aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert das Maß des Gebrauchswerts.“ Das Wertgesetz verfällt, die Teilung der Arbeit erübrigt am Ende die Arbeit.

Wird die Arbeit von der intelligenten Maschine besorgt, verlieren die Werte ihr ange- stammtes Maß. Alles Maß verliert auch das Bedürfnis. Aber das macht ihm nichts. Es erhält sich als Esse a se, Causa sui, Begründung seiner-selbst. In einer Kultur, wo reduzierter Luxus wie Notdurft wirkt, muß es gar nicht erst als Leiden, sondern darf gleich als Selbstverwirklichung in die Welt treten. Wer oder was ist aber ein Selbst? Es ist, was es braucht. Sein Grund ist reinziehn, was Spaß macht, und darauf hat es seinen anteiligen Anspruch. Quote erübrigt Rechtfertigung – in den öffentlichsten Berufen, die es gibt: Staatsdienst und Medien.

1) Die

proletarische Existenzweise ist charakterisiert durch Unsicherheit. Das

erfordert Verantwortung. Was Jörg Schönbohm Zwangsproletarisierung

nennt, war in Wahrheit Klientifizierung. Das ist ein feudales

Verhältnis, kein industrielles.

VI. (Schluss): Das Kind ist der Vater des Mannes

L’enfant est le père de l’homme.

französische Redensart

Infantil nennen wir das zur Schau gestellte Bedürfnis. Dabei können die Kinder gar nichts dafür.

Als der Mann aus seiner häuslichen Botmäßigkeit in die Öffentlichkeit floh und zum Weltbürger erwuchs, hat er Weib und Kinder als Unerwachsene zurückgelassen. Und so, wie es sich bei dem

substantivierten Partizip

‚der Erwachsene’ deutlich hörbar um eine verlegene Spätschöpfung

handelt, ist auch das Kind ein semantischer Neuerwerb. Ursprünglich

bezeichnet daz kint ein Verwandtschaftsverhältnis, nämlich Söhne und Töchter, unabhängig vom Alter. In Wolframs Parzival kann dann jeder Jüngere gegenüber jedem Älteren als kint

erscheinen – ein Genera- tionenverhältnis. Als Angehö- riger eines

definierten gesell- schaftlichen Standes ist das Kind allerdings eine

Kreation der bürgerlichen Gesellschaft. Denn weil die Frau ihre

öffentliche Anerkennung schließlich durch Arbeit rechtfertigen konnte,

bleibt das Kind in seiner Uner- wachsenheit alleine übrig. Und jetzt

sieht es so aus, als bilde es den bestimmten (bedürftigen) Gegensatz zur

Erwachsenheit. Es ist aber kein Gegensatz, sondern ein Residuum. Als

solches steht es nicht nur dem gemeinsamen Ursprung, sondern

ironischerweise auch der gemeinsamen Zukunft näher als manche andern.

substantivierten Partizip

‚der Erwachsene’ deutlich hörbar um eine verlegene Spätschöpfung

handelt, ist auch das Kind ein semantischer Neuerwerb. Ursprünglich

bezeichnet daz kint ein Verwandtschaftsverhältnis, nämlich Söhne und Töchter, unabhängig vom Alter. In Wolframs Parzival kann dann jeder Jüngere gegenüber jedem Älteren als kint

erscheinen – ein Genera- tionenverhältnis. Als Angehö- riger eines

definierten gesell- schaftlichen Standes ist das Kind allerdings eine

Kreation der bürgerlichen Gesellschaft. Denn weil die Frau ihre

öffentliche Anerkennung schließlich durch Arbeit rechtfertigen konnte,

bleibt das Kind in seiner Uner- wachsenheit alleine übrig. Und jetzt

sieht es so aus, als bilde es den bestimmten (bedürftigen) Gegensatz zur

Erwachsenheit. Es ist aber kein Gegensatz, sondern ein Residuum. Als

solches steht es nicht nur dem gemeinsamen Ursprung, sondern

ironischerweise auch der gemeinsamen Zukunft näher als manche andern.Ernsthafte Leute halten das Kindliche nämlich für die wahre Bestimmung des Menschen. „Neotenie“: so heißt die These, wonach sich der Evolutionsprozeß von Homo sapiens dadurch auszeichnet, daß er im Lauf der Generationen zu solchen Gestaltformen zurückkehrt, die im Tierreich die spezifisch kindlichen waren. Die auffälligsten (aber nicht einzigen) Kennzeichen dieser „ewigen Unreife des Menschen“, wie sie Leszek Kolakowski nennt und die der Beitrag seines männlichen Anteils ist, sind die relative Übergröße des Kopfes, der Verlust des Haarkleids und die Überlänge der Gliedmaßen bei verkürztem Rumpf.

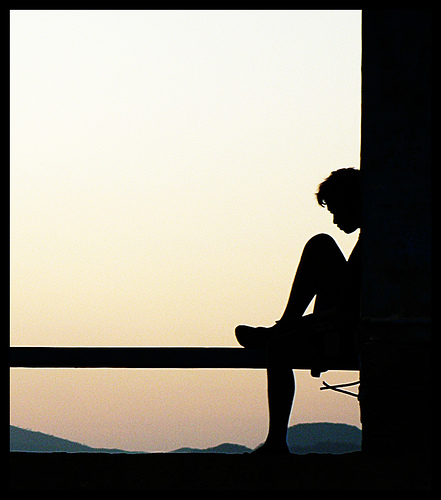

Doch wäre das Morphologische alles – es wäre nur ein naturgeschichtliches Kuriosum. Ihren Sinn erhält die Kindlichkeit unserer Körperformen aber durch unsere spezifisch kindliche Zugewandtheit zur Welt: die Neugier. „Nur der Mensch behält – neben den körperlichen Merkmalen der Jugendlichkeit – auch die kindliche Neugier bis ins hohe Alter. Unsere permanente Wißbegier ist ein persistierendes Jugendmerkmal, unser exploratives Forschen ist dem Spiel des Kindes verwandt“, sagt Konrad Lorenz. „Dieses Kind im Manne ist ein echter Lausbub. In der Brust des normalen Erwachsenen leben zwei Seelen, eine, die den hergebrachten Traditionen treu ist, und daneben die Seele des Revolutionärs.“

Und

daß der Volksmund das Kind im Manne ansiedelt und nicht in der Frau,

hat einen offenbaren guten Sinn. Mutwille, Vergeudung von Material und

Lebenskraft, Unrast und Ungeduld, ewiges Streben nach Lob und

Anerkennung, Größentraum und der Blick in die Sterne – kaum ein Merkmal

des spezifisch Kindlichen, das sich nicht auch als „typisch Mann“

verlästern ließe. Ein rein humaner Neuerwerb ist die charakteristische

Nähe der Männlichkeit zum Kindlichen übrigens nicht. Sie ist in der

Naturgeschichte vorgezeichnet. Quer durch die Tierwelt, mindestens

jedoch bei den Säugern, scheint das Leistungsschema der weiblichen

Organismen auf eine konstante, durchschnittliche Dauerbelastung

angelegt zu sein, ohne dabei den kritischen Punkt zu erreichen.

Dagegen strebt das männliche Individuum, wie es scheint, immer wieder

bis an die Leistungsgrenze, aber „von Natur“ fehlt ihm die Ausdauer; er

braucht Muße. Und das ist ein spezifisch kindlicher Zug – nämlich das

energetische Prinzip eines Organismus, der noch wächst. Womöglich sind

also Neotenie und Selbstbehauptung des Männlichen in der

Gattungsgeschichte von Homo sapiens zwei Seiten desselben Vorgangs (und

man verstünde, wie Michael Jackson zum Größten Star Aller Zeiten werden

konnte).[1]

„Zweierlei will der echte Mann: Gefahr und Spiel“, heißt es in den Reden Zarathustras. „Besser als ein Mann versteht das Weib die Kinder“, geht es zwar weiter, und nach nichts ringt (sagt Schiller) die weibliche Gefallsucht so sehr wie nach dem Schein des Kindlichen – von wegen der reinen Bedürftigkeit. „Aber der Mann ist kindlicher als das Weib. Im echten Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen.“ Denn das Kind ist eben keine reine Bedürftigkeit: Es will ja auch Gefahr und Spiel. Körperkraft und biologische Fruchtbarkeit teilt es wohl nicht mit den Männern – aber dieses, worauf es viel mehr ankommt: das bestimmte Gefühl, daß etwas fehlt. „Ich bin, was ich bin“ ist so unkindlich wie unmännlich. Denn es gibt Eines, was das Kind auf jeden Fall will: größer sein. L’enfant est le père de l’homme - der des Menschen sowieso, und der des Mannes erst recht.

„Zweierlei will der echte Mann: Gefahr und Spiel“, heißt es in den Reden Zarathustras. „Besser als ein Mann versteht das Weib die Kinder“, geht es zwar weiter, und nach nichts ringt (sagt Schiller) die weibliche Gefallsucht so sehr wie nach dem Schein des Kindlichen – von wegen der reinen Bedürftigkeit. „Aber der Mann ist kindlicher als das Weib. Im echten Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen.“ Denn das Kind ist eben keine reine Bedürftigkeit: Es will ja auch Gefahr und Spiel. Körperkraft und biologische Fruchtbarkeit teilt es wohl nicht mit den Männern – aber dieses, worauf es viel mehr ankommt: das bestimmte Gefühl, daß etwas fehlt. „Ich bin, was ich bin“ ist so unkindlich wie unmännlich. Denn es gibt Eines, was das Kind auf jeden Fall will: größer sein. L’enfant est le père de l’homme - der des Menschen sowieso, und der des Mannes erst recht.

Ein Mann kann nicht wieder zum Kind

werden, oder er wird kindisch. Aber muß er

nicht selbst wieder auf einer höheren Stufe

bestrebt sein, seine Wahrheit zu reproduzieren?

Marx

Natürlich

sind nicht Frauen so und Männer so. Sondern manche Neigungen wurden

durch das Spiel von Auslese und Anpassung unter den Geschlechtern

ungleichmäßig verteilt. Es ist keine

Sache von entweder-oder, sondern von mehr oder weniger, und auch das

nur im breiten Durchschnitt. Was im einzelnen zutrifft, muß sich im

einzelnen erweisen. Wieviel daran Natur ist und wieviel bloß Kultur, ist

interessant, aber nicht wichtig, denn über Wert und Unwert sagt es

nichts. Allerdings gibt es historische Momente, da sind gewisse

Neigungen mehr gefragt als andere.

Natürlich

sind nicht Frauen so und Männer so. Sondern manche Neigungen wurden

durch das Spiel von Auslese und Anpassung unter den Geschlechtern

ungleichmäßig verteilt. Es ist keine

Sache von entweder-oder, sondern von mehr oder weniger, und auch das

nur im breiten Durchschnitt. Was im einzelnen zutrifft, muß sich im

einzelnen erweisen. Wieviel daran Natur ist und wieviel bloß Kultur, ist

interessant, aber nicht wichtig, denn über Wert und Unwert sagt es

nichts. Allerdings gibt es historische Momente, da sind gewisse

Neigungen mehr gefragt als andere.

Der aktuelle Moment ist die Ablösung der Wirtschafts- und Arbeitsgesellschaft durch… was? Immerhin ist es, nach dem aufrechten Gang und der Erfindung der Arbeit, unser dritter großer Sprung. Da wird es noch einige Generationen brauchen, bis sich die Konturen des Werdenden abzeichnen. Es ist aber das erstemal, daß wir in vollem Bewußtsein springen. Darum wissen wir immerhin, was nicht wieder werden wird: ein Reich von Kreislauf und Gleichgewicht. Es wird eine Zeit der Umbrüche. Und dafür wird das Genügen am eignen Hiersein und seinen Notdürften weniger taugen als der Mutwille mit dem eingewachsenen Stachel, daß er seine Werke rechtfertigen muß.

Ob

auch die neue Welt aus sich heraus eine ‚Substanz’ generiert, die sich

zum ‚Maß’ ihrer Werte eignet, steht in den Sternen. Die Emergenz neuer

Werte ist gar nicht abzusehen, aber die alten verfallen. Was in der

Zwischenzeit immer Geltung beansprucht, wird sich foro publico selber rechtfertigen müssen, jedes auf eigne Faust. Anders gesagt, an die Stelle der

unter der Verkleidung von ‚ökonomischer Notwendig- keit’ um

Befriedigung wett- eifernden Notdurften treten politische Entscheidungen

im eminenten Sinn. Ob sich die weltliche Öffentlichkeit von der viralen

Infektion durch nischige Privatismen reinigen kann, wird dabei zur

Existenzfrage. Das postmoderne Bedürfnisbefriedigungs- und

Selbstverwirklichungsyndrom ist das Caput mortuum einer schon

verflossenen Zeit. Freiwillig wird es nicht abtreten. So wird es nötig,

im öffentlichen Raum eine Zulassungsordnung einzurichten: Öffentliches

Auftreten läßt sich nur rechtfertigen durch die Abenteuer des

Selberdenkens und den Stolz, für seine Resultate gradezustehn – immer

eingedenk, daß noch was fehlt. Es ist eine Bildungsaufgabe; die Bildungsaufgabe.

Da trifft es sich gut, daß unsre Spezies darauf nicht erst wieder durch

einen jahrtausendelangen Domestikationsprozeß schmerzhaft zugerichtet

werden muß. Die Neigung dazu ist ihr doppelt gattungsgeschichtlich

eingepflanzt, indem wir unter allen Lebensformen nicht nur die

männlichste, sondern eben auch die kindlichste sind. Sie muß nur

freigesetzt werden.

Ob

auch die neue Welt aus sich heraus eine ‚Substanz’ generiert, die sich

zum ‚Maß’ ihrer Werte eignet, steht in den Sternen. Die Emergenz neuer

Werte ist gar nicht abzusehen, aber die alten verfallen. Was in der

Zwischenzeit immer Geltung beansprucht, wird sich foro publico selber rechtfertigen müssen, jedes auf eigne Faust. Anders gesagt, an die Stelle der

unter der Verkleidung von ‚ökonomischer Notwendig- keit’ um

Befriedigung wett- eifernden Notdurften treten politische Entscheidungen

im eminenten Sinn. Ob sich die weltliche Öffentlichkeit von der viralen

Infektion durch nischige Privatismen reinigen kann, wird dabei zur

Existenzfrage. Das postmoderne Bedürfnisbefriedigungs- und

Selbstverwirklichungsyndrom ist das Caput mortuum einer schon

verflossenen Zeit. Freiwillig wird es nicht abtreten. So wird es nötig,

im öffentlichen Raum eine Zulassungsordnung einzurichten: Öffentliches

Auftreten läßt sich nur rechtfertigen durch die Abenteuer des

Selberdenkens und den Stolz, für seine Resultate gradezustehn – immer

eingedenk, daß noch was fehlt. Es ist eine Bildungsaufgabe; die Bildungsaufgabe.

Da trifft es sich gut, daß unsre Spezies darauf nicht erst wieder durch

einen jahrtausendelangen Domestikationsprozeß schmerzhaft zugerichtet

werden muß. Die Neigung dazu ist ihr doppelt gattungsgeschichtlich

eingepflanzt, indem wir unter allen Lebensformen nicht nur die

männlichste, sondern eben auch die kindlichste sind. Sie muß nur

freigesetzt werden.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen